「山梨新報」2017年6月16日掲載

笛吹市一宮町の甲斐奈神社周辺の字名は「橋立」と呼ばれている。地面に刺した杉の箸が成長し、同神社のご神木になった〝箸立て〟伝説が地名の由来ともいわれている。このご神木「橋立の大杉」は国天然記念物にも指定されたが、64年前に枯死した。

山梨教育会東八代支会編「東八代郡誌」によると、昔ある人が刺した杉の箸がご神木になり、「箸立」が旧村名の「橋立」に転化したという。

「ある人」には諸説ある。同神社の伝承では、昼食の際、杉の枝を箸として使った日本武尊(やまとたけるのみこと)、「一宮町誌」には、武田信玄としている。ただ大杉の樹齢は信玄の時代よりも前とも記している。

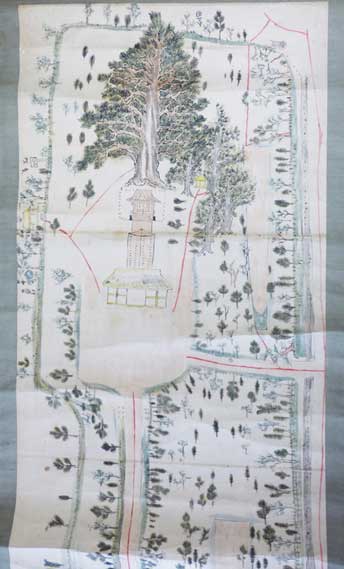

同神社本殿裏にあったご神木「橋立の大杉」は1924(大正13)年に国天然記念物に指定された。大杉は周囲約9.3m、高さ約31m。同神社には江戸末期の1853年以前に描かれたとみられる掛け軸も伝わっているほか、江戸時代の地誌「甲斐名勝志」や「甲斐国志」には、根回りは大人7人で囲んでも足りないほどの太さを示す「七囲半」とある。大杉が当時、広く知れわたり親しまれていたことがうかがわれる。

ご神木の大杉が描かれた掛け軸

だが52(昭和27)年に枯死が確認され、指定が解除された。樹齢は「2000年以上」(同神社)ともいわれている。倒木による危険から翌年伐採され、54(同29)年には天然記念物に指定された経緯などを記した記念碑が建立、碑の前には幹の太さを示す石が置かれている。

同神社は春と秋の例祭のほか、箸の伝承にちなんで11月11日には「箸感謝祭」を執り行い、使い古した箸の供養をしている。

中川武仁宮司(44)は「一時期は荒廃した神社だったが、氏子などの協力により復興しつつある。橋立の大杉を懐かしく思う人も、姿を見たことがない人も伝説と共に思いをはせてもらえればうれしい」と話している。

なお同神社は別名「橋立明神」とも呼ばれ、旧村名の由来になったとの説もある。

|